建投读书会·东西汇流|王勇:中国流行音乐的起源与海派老歌

- 体育

- 2025-04-10 12:10:03

- 3

作为一座国际大都市,上海不仅承载着中华文明的传承与发扬,更是东西方文化交汇的万花筒。海纳百川,中外交融,在这里,古老与现代交织,东方与西方交融,共同塑造出这座城市独有的文化底蕴。

“建投读书会·澎湃北外滩”第十三季以“东西汇流”为主题,选题从“上海作为一座因河而生、连江入海的国际大都市,不仅承载着中华文明的传承与发扬,更是东西方文化交汇的万花筒”出发,选取了音乐、电影、体育、建筑、戏剧、器物六大方面,与读者们共读上海城市基因中的生机勃勃与包容开阔。

本期为第一场,由上海大学音乐学院院长王勇教授主讲。

一、中国流行歌曲的启蒙与黎锦晖

说起中国的流行歌曲,通常认为其诞生于1927年的上海,标志是黎锦晖创作了《毛毛雨》《妹妹我爱你》《人面桃花》和《特别快车》这四首爱情歌曲。如今,当追溯中国流行歌曲的源头时,黎锦晖很自然地被称为“鼻祖”。而他一手创办的明月歌舞社,则被视为中国流行音乐的摇篮。

黎锦晖*本篇相关图片素材由上海音乐出版社提供

二十世纪初,在推行新学和促进社会变革的潮流中,出现了一种有别于中国传统音乐的全新歌曲形式——学堂乐歌。黎锦晖就是一位伴随着学堂乐歌成长起来的作曲家,从小受到学堂乐歌的影响。五四前后新文化运动的时代潮流,使他走上了以“宣传乐艺,辅助新运”为目标的正道,提出了“改革俗乐”和创造“平民音乐”的主张。后来,他参与“国语运动”,投入大量精力研究京剧与鼓书,并参与北大音乐研究会的活动,在《音乐杂志》上发表了自己采集的民间音乐。这些经历使他从一位音乐爱好者,逐渐转变为一位准职业音乐人。

1921年至1926年,黎锦晖就职于上海中华书局。在此期间,他接触了大量西方音乐文化,同时也密切关注民间音乐在上海的发展,逐渐形成了“中国的音乐要兼收并蓄,主张容纳大众音乐”的思想。在这种思想的推动下,黎锦晖在大力推进儿童音乐创作的同时,开始将“一部分民歌、曲艺和戏曲中过分猥亵的词藻除去,用外国爱情歌曲的词义和古代爱情诗词写出了比较含蓄的爱情歌曲”。

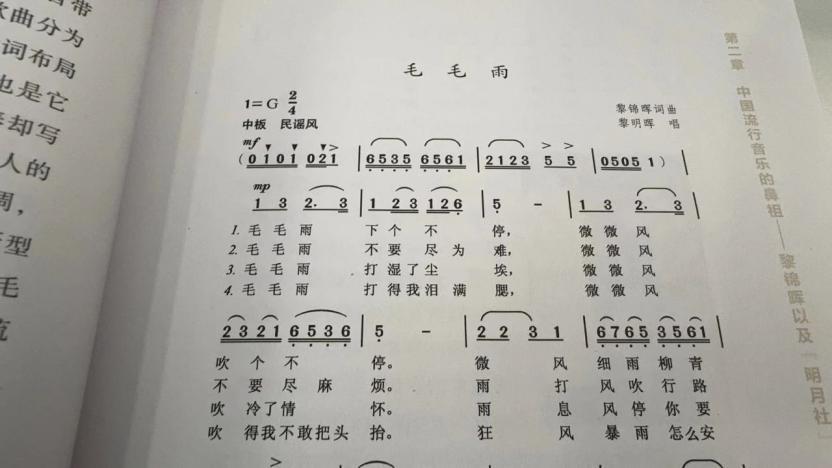

1927年,他创作了《毛毛雨》《妹妹我爱你》《人面桃花》等探索性作品,开创了中国流行歌曲这一新的创作园地。

《毛毛雨》

1928年,黎锦晖率团前往南洋各地巡演。滞留新加坡期间,他创作了家庭爱情歌曲一百首。这批作品在1930年至1932年间被大中华、胜利、高亭、百代等公司录制成唱片,随后迅速从上海流行至全国。“时代曲”的概念由此确立。

在1927年至1937年的十年间,黎锦晖至少创作了四百余首流行歌曲。除了前文提到的作品外,还包括1934年出版的《黎锦晖先生及黎明晖女士等著作》十集共一百二十一首;1935年为美商胜利唱片公司编写并灌制唱片的数十首歌曲;1936年出版的《明月新歌一二八首》;以及1934年至1936年间,为了维持明月社的日常开销,以他的歌曲打头,后面附上明月社学员的习作出版的歌集,累计二十本,每本包含二十至三十五首歌曲。这些作品中,既有黎锦晖以明月社学员的真实姓名作为笔名发表的作品,也有经他修改的学员习作,因此他本人创作的具体数量已无法准确考证。但无论如何计算,短短十年间能有如此数量的作品问世,在中国作曲家中实属罕见。

黎锦晖的作品开创了中国流行歌曲的一种模式:歌词采用通俗白话或民谣体,略带中国古典韵文的意味;旋律则具有中国民族民间风味,同时配以外国舞曲节奏型(如爵士、探戈等)的乐队伴奏。这种歌曲编作方式,虽然艺术格调未必高雅脱俗,也未采用高深精致的作曲手法,却因其浅显生动的通俗性和中西合璧的新颖民族风味,满足了都市市民阶层的娱乐需求。此外,这种歌曲易于大批量制作和快速更新,能够通过电影、广播、唱片和舞台等多种媒介广泛传播,从而产生巨大影响。

由黎锦晖开创的中国流行歌曲创作,是当时以美国爵士乐与流行音乐为代表的国际强势文化,借助中国固有的音乐传统和五四后初步形成的新文化运作机制,结出的音乐成果。与黎锦晖同时期及继其之后,还有黎锦光、陈歌辛、严工上、高天栖、李厚襄、严华、严折西等一大批词曲作家。他们也在这一领域进行了各自的创作探索。到二十世纪三四十年代,形成了中国原创歌坛的第一个黄金时期。

二、上海老歌的多媒体传播

在二十世纪三四十年代的上海,不仅涌现出了一批真正意义上的中国流行音乐作品,培养出了一代才华横溢的音乐人和众多光芒璀璨的歌唱明星,而且流行音乐的传播媒介也得到了极大的发展和成熟。

唱片业、电影业、广播业与歌舞演出等新老传播方式齐头并进,形成了广泛的社会影响。

(一)唱片界的“三足鼎立”

1949年以前,上海有多家唱片公司。其中最具实力的是具有跨国背景的“百代” “胜利”以及由民族资本支撑的“大中华”三家。

(1)EMI与上海百代唱片公司

1908年,法国人Labansat在南洋桥(今西藏路)附近租房,成立了上海最早的唱片公司——东方百代(Pathe Orient)。它挂靠在法国百代旗下,代理销售母公司的唱片和唱机。20世纪30年代,法国百代被英商电子和音乐公司(Electric and Musical Industries,简称EMI)收购。东方百代就此成为EMI的一员,并更名为上海百代唱片公司。

EMI兼并了多家公司,因此在上海开始了多品牌营销策略。原先属于法国百代的商标——一只神气的公鸡(现仍为法国百代电影公司商标)被沿用。王人美、白虹、周璇等一线歌手的唱片基本由这一品牌(Pathe)出品,主打高端市场;中低端市场则以丽歌(Regal)品牌销售,其中不乏新人新作;EMI的主品牌HMV主攻欧美流行音乐;蓓开、高亭主要录制出版戏曲;原属哥伦比亚唱片公司的歌林、和声两个品牌,则开始主攻香港及东南亚市场。

20世纪30年代,百代拥有一大批稳定的词曲作者与歌手,合作方式为分取版税。百代还为许多音乐人提供了工作机会,聂耳、黎锦光、严华、姚敏等人都曾作为正式员工在百代工作。此外,百代还筹建了一支录音伴奏乐队,基本成员为流亡在上海的白俄乐手,演奏水平极高。即使以今天的标准聆听当年的录音,仍会惊讶于乐手们过硬的演奏功力。

上海百代唱片公司全盛时期的产能,可以达到270万张/年。

百代歌星与乐队在录音棚内合影

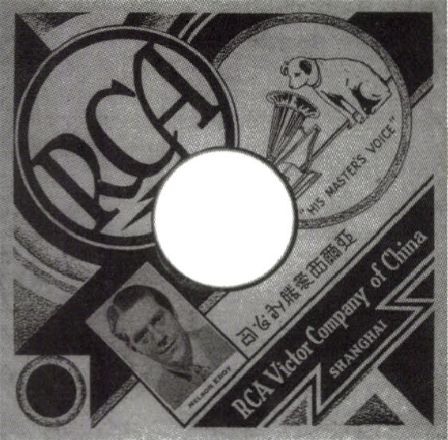

(2)RCA与上海胜利唱片公司

胜利留声机公司(Victor Talking Machine Company)于1927年在日本成立了分公司Nippon Victor,也称Japanese Victor Company,即今天日本JVC公司的前身。随后,日本胜利公司进入上海市场。1929年,RCA(美国通用电气公司所属的美国广播公司Radio Corporation of America)与胜利留声机公司合并,次年正式成立上海胜利唱片公司。1932年,公司在平凉路1800号购地建厂,生产胜利唱片,商标为“狗听喇叭”。

胜利唱片

1935年,胜利唱片公司邀请黎锦晖灌录四十张流行歌曲唱片,并要求在一个月内完成。为了与百代竞争,胜利公司要求这批唱片必须展现录音及制作实力。其中一部分曲目必须是上海滩已经十分流行的歌曲,例如《桃花江》,指名要周璇与严华演唱,还雇佣了一支英国乐队伴奏。另一部分则完全是新歌,且必须有好听的歌名。为此,黎锦晖先列出了几十个歌名,胜利公司圈定后,他再临时创作。其中有些歌曲甚至是他在去录音棚的路上即兴创作,进棚后继续修改完成的。

1939年,日本人参股该公司51%,成为大股东,并将胜利唱片公司改组为中国唱机有限公司。1941年太平洋战争爆发后,公司全部由日商接管。抗战结束后,国民党政府中央广播事业管理处接管了公司,但因设备不齐,一直未能恢复生产。

胜利唱片公司在其全盛时期,产能可以达到180万张/年。

(3)大中华唱片厂

大中华唱片厂是孙中山先生于1917年邀请日本人铿尾庆三来沪创建的,厂址设在虹口区大连路373号,由中日资本家合资经营。孙中山先生亲自将其定名为“大中华”,注册商标为“双鹦鹉”。1927年,十二位中国民族资本家联手购回全部日资股份,改由中国人自主经营。

大中华是最早批量录制黎锦晖作品的唱片公司。1930年,公司经理王寿岑与黎锦晖达成协议,计划用半年时间录制一百首黎氏作品,其中包括《小小画家》等儿童歌舞剧,以及部分“家庭爱情歌曲”。灌片费用为每面二十五元,版税按批发价的10%计算。尽管由于录音设备和技术有限,唱片中常有“嗡嗡”的杂音,但市场反应依然热烈。随后,外商唱片公司纷纷与黎锦晖合作,大量唱片的上市使得黎氏歌曲迅速“泛滥”开来。

大中华老唱片片芯

正是三大唱片公司的存在,为上海老歌提供了传播的载体和竞争的平台。根据1964年编印的《中国唱片厂库存旧唱片模版目录》所列,1949年5月之前,经过战争毁损和日本侵略者劫夺后幸存下来的老唱片模版共有34,300面,其中三四十年代录制的歌曲约占五分之一。

(二)播音电台的助推力

1923年1月24日晚8时,无线电收音机第一次在上海传出了声音。很快,广播电台作为那个时代的主流大众传播媒体,在上海迅速发展起来。至抗战前夕,已有五十多座电台遍布上海滩的大街小巷,不仅播报新闻与广告,还传播着市民们最喜爱的流行金曲。

说起上海的电台,很多老人都会提到新新公司开设的“玻璃电台”。这个设在商场六楼的播音间,四周别出心裁地使用了玻璃隔断,玲珑剔透,令当时的人们感到十分新奇,因此被称为“玻璃电台”。电台日夜不停地为新新公司做广告,并不定期播放新闻和广受大众喜爱的音乐、戏曲等节目,有时还不惜重金聘请当红歌星到现场点唱,因而名声大噪。

商业电台在上海的蓬勃兴起,对市民音乐的创作量提出了客观要求。流行歌曲深受市民阶层欢迎,因而是电台播出的重要内容。哪个电台播出的歌曲更美妙动听、更广为传唱,能吸引更多听众,自然就会受到更多广告商的青睐。为了吸引听众,许多电台不满足于通过留声机播放唱片,还争相邀请当红歌星进行现场点播秀。

上世纪三四十年代的红歌星,如白虹、周璇、吴莺音、欧阳飞莺等,都曾到电台做过这样的点播秀。而许多歌坛后起之秀,最初正是从模仿收音机里传出的动人歌喉开始,一步步走上演艺之路的。

白虹

周璇

(三)电影歌曲是上海老歌的重要构成部分

中国的电影艺术家们几乎与西方世界同步开始了对电影配乐的深入研究。最早的有声电影采用蜡盘发声技术,即将声音刻录在蜡盘上,放映影片时同步播放。

1930年,联华影业公司用蜡盘为电影《野草闲花》录制了歌曲《万里寻兄词》,这是中国最早的电影歌曲。同年,明星公司也用蜡盘发声技术拍摄了《歌女红牡丹》。与《野草闲花》不同的是,该片不仅配了歌曲,对白也是有声的,因此通常被称为中国第一部有声电影。

为了更好地拍摄有声歌舞片,1931年5月,联华电影公司将黎锦晖的明月歌舞剧社收编为旗下的“联华歌舞班”。这是一个具有标志性意义的事件,由此可见兴盛之初的中国电影对通俗流行歌曲的重视程度。电影界人士认识到,能够与电影艺术形式完美结合的,正是迎来第一个创作高峰的中国流行音乐,而非传统戏曲或纯进口的西洋音乐。联华歌舞班的诞生,清晰地展现了电影音乐与流行歌曲的全然重合趋势。

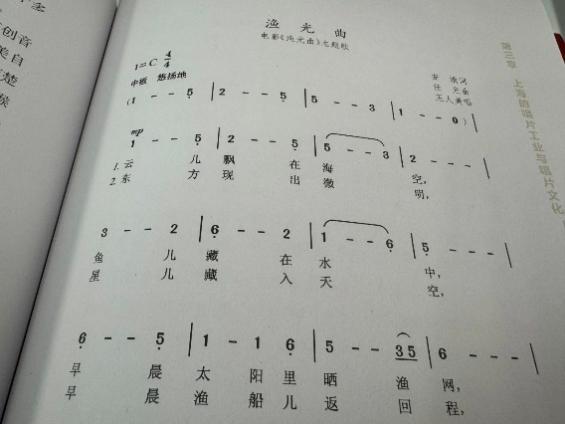

更具历史意义的是,1934年6月14日,电影《渔光曲》上映,盛况空前。女主角王人美演唱的同名主题歌成为上海滩最流行的歌曲。聂耳在1934年撰写的《一年来之中国音乐》一文中评价:“《渔光曲》一出,其轰动的影响甚至成了后来的影片要配上音乐才能够卖座的一个潮流。”

《渔光曲》

自此,音乐与电影的关系变得更加紧密。除了黎锦晖和明月社的黎锦光、严工上等人外,黄自、任光、聂耳、贺绿汀、陈歌辛、刘雪庵、冼星海等大批音乐家也纷纷投入电影音乐的创作。例如,《义勇军进行曲》(电影《风云儿女》主题歌)、《抗敌歌》(电影《空谷兰》插曲)、《天涯歌女》《四季歌》(电影《马路天使》插曲)、《春天里》(电影《十字街头》插曲)、《黄河之恋》(电影《夜半歌声》插曲)、《大路歌》(电影《大路》主题歌)、《毕业歌》(电影《桃李劫》主题歌)、《香格里拉》(电影《莺飞人间》主题歌)等,都是那个时代的优秀作品。

(四)歌舞厅的影响力

上海的歌舞厅最早起源于来往沪上的外国水手。外滩一带各国客商云集,热闹非凡,大批外国船员及军舰水兵上岸后需要饮酒作乐,因此各式小酒吧应运而生,尤以外滩附近的朱葆三路(今河南南路)最为集中。林立的酒肆彻夜传出爵士乐声,水手们踩着布鲁斯和吉特巴(吉特巴舞俗称水手舞,即来源于此)的步点通宵起舞。

不久之后,更多大型歌舞厅在租界地区出现。最早的有南京路上的一品香、爵禄,四川北路上的月宫、大华等;随后,一些大公司和大饭店也附设舞厅,如永安公司的大东舞厅、扬子饭店的扬子舞厅;接着,一批更为豪华的顶级大舞厅在静安寺路(今南京西路)附近落成,其中最著名的是百乐门、仙乐斯、丽都、大都会四家。

上海百乐门舞厅

当年许多红歌星都是生意红火的歌舞厅的职业驻唱歌手,其中最著名的包括姚莉、都杰、吴莺音、欧阳飞莺。她们在驻唱的同时,为唱片公司灌录了大量唱片,留下了许多广泛流传的经典名曲。

除了当红歌星驻场演唱外,歌舞厅在常规经营中还需要雇佣爵士乐队为交际舞会伴奏。因此大批外籍乐师应聘来到上海,其中以菲律宾人居多,技术水平也较高。丽都的唐乔司乐队、仙乐斯的洛平乐队、米高美的康脱莱拉斯乐队等,在当时都极富盛名。同时,由华人自组的爵士乐队也在飞速发展,最具代表性的有杰美·金乐队、黄飞然乐队和凯旋乐队。后来,根据中国客人的需求,许多中小型舞厅兴起了用广东音乐伴舞的潮流。《步步高》《王昭君》等粤乐进入舞厅。而《何日君再来》《玫瑰玫瑰我爱你》《月圆花好》《采槟榔》等广为传唱的中国流行歌曲,也逐渐成为最常见的伴舞音乐。歌舞厅的演奏和翻唱,使得许多名曲流传得更加深远。

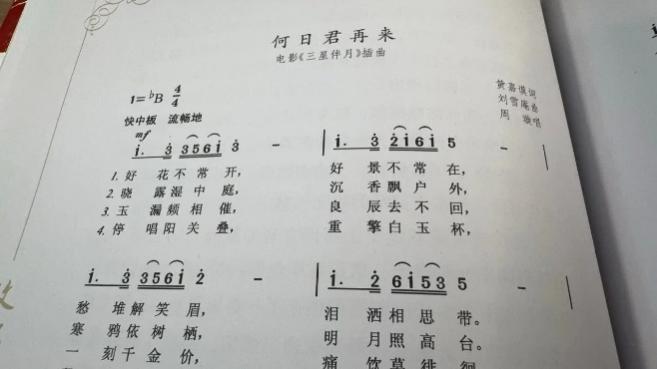

《何日君再来》

三、上海老歌的美学内涵以及历史价值

1949年以后,中国流行歌曲的中心迁移到了香港。“上海老歌”在造就了中国流行歌曲的第一个高峰后,完成了其历史使命。几大唱片公司的数千张歌曲母版也先后并入中国唱片厂的库房,尘封起来。然而,对于这一时期流行歌曲的关注并未停止,遗憾的是,由于种种历史原因,长期以来我们未能全面、深入、公正地研究它。

上海老歌的创作始于上世纪二十年代末,兴盛于三四十年代。这一时期,历史的中心课题是反对帝国主义和封建主义的统治。上海老歌总体上反映了半封建半殖民地社会中都市市民的生活意识与审美趣味,表达了他们的思想、心理、感情、愿望和幻想,其中数量最多的是以迎合市民阶层审美心理为宗旨的通俗爱情生活歌曲。从历史背景来看,这些歌曲在当时确实起到了一些消极作用。因此,二十世纪五十年代至九十年代,对上海老歌的论述多偏重于政治性批判。这不仅造成了人们对黎锦晖等作曲家人格的误解和鄙夷,也压抑了不同意见的争论。

二十世纪八十年代中后期,随着思想的进一步解放,音乐史研究逐步正常化,对上海老歌也有了重新研究和认识的需要。但在学术研究中仍存在某种倾向:一些理论家用衡量纯音乐的标准来评价黎锦晖的通俗歌曲作品。结果他们失望地发现,大多数作品既无高深的思想内涵,也缺乏可资研究的现代技法,因而断定这些作品不值得深入研究。这种学术研究的偏颇,忽略了通俗音乐在中国社会中的独特意义。

一类文艺作品的流行,本质上是多种因素交叉作用的结果。通常认为,通俗音乐的长处在于其能够以多式样、多产量、多类型的作品,成就“快餐式”的生产,以满足大众的音乐欣赏口味与习惯,提供精神消费上的即兴满足。

然而,当我们时隔半个多世纪再度聆听当年的上海老歌时,依然被深深打动。这促使我们在“快餐学说”之外,重新思考上海老歌的文化与历史意义——它所具有的独特艺术价值;它所反映的人类普遍情感需求;它为中西方音乐文化交流做出的贡献;它在音乐本体艺术创造中的创新……

上海作为一个海纳百川的城市,如何以已有文化为基础提升城市文化辨识度,是值得深思的问题。上海老歌的历史正是值得活化和释放的重要资源之一。

自正式提出“四大品牌”以来,李强总理多次强调“上海文化”的品牌内涵,提出红色文化、海派文化和江南文化三大品牌。这三者相互影响、相互促进。其中红色文化也深受江南文化和海派文化的滋养,产出了许多文化成果。不同文化的融合为城市提供了滋养,也为未来发展创造了更多亮眼且能留存下来的文化形式。

众人拾柴火焰高,如何活化与释放现有资源,仍需深入考量。只有这样,上海的文化事业才能越做越精彩。

有话要说...